より地震に強い堤防づくり-東部低地帯の安全・安心なくらしを守るために-

- 更新日

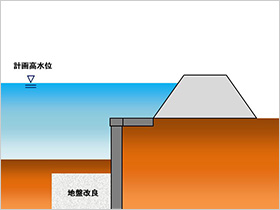

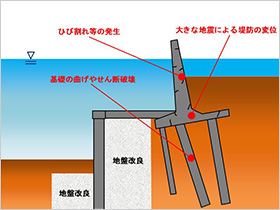

土堤の耐震対策

基礎地盤を改良して強固にし、地震の揺れに強い堤防にします。

※ 中川の場合

●現況

※土堤=土でつくった堤防

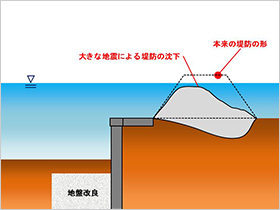

●破堤時

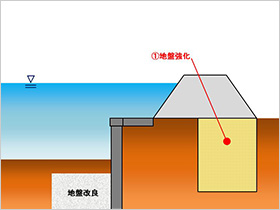

●耐震対策後

〈対策例〉

①地盤強化

地盤をセメント系の材料等により、強化し堤防が沈むことを抑えます。

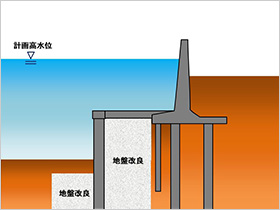

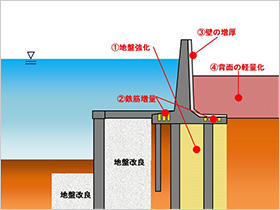

特殊堤の耐震対策

基礎地盤を改良して強固にし、地震の揺れに強い堤防にします。

※ 隅田川の場合

●現況

※特殊堤=一部もしくは全部をコンクリート擁壁でつくった堤防

●破堤時

●耐震対策後

〈対策例〉

①地盤強化

地盤をセメント系の材料等によって強化し、堤防が沈むことを抑えます。

②鉄筋増量

鉄筋を増やすことにより、曲げやせん断(折れ・切れ)を防ぎます。

③壁の増厚

壁を厚くすることにより、曲がりにくくします。

④背面の軽量化

背面を軽くすることにより、地震で発生する力を軽減します。

水辺環境、周辺環境に対する施工方法や対策

東部低地帯の河川は、背後に住宅や施設、道路が近接しています。

また隅田川などでは散策に適したテラスが整備されている区間もあることから、これらに配慮し生活環境に影響のない方法で施工します。

〈施工例〉

- 住宅が近接している場合など堤内地側の土地の確保が難しい場合には水上からの施工を行います。

- また、テラスがある区間では、歩行者の通行を極力妨げない場所(管理用通路・水上)からの施工とします。

- やむを得ず生活道路を使っての施工となる場合には、迂回路を確保するなど周辺住民の生活に支障がないよう配慮します。

狭隘な場所での工事

テラス上の歩行者用スロープの設置

迂回路の案内

事業をわかりやすく伝えるための取組

耐震対策事業にて実施する工事は、防潮堤本体の補強や防潮堤下の地盤改良が主体で、地面の下を工事することが多く、効果が見えにくくなっています。

そのため、目標年次までの事業完了に向けては、事業に対する都民の皆様の理解と協力が不可欠です。

そこで都は、工事内容のわかりやすい掲示や現場周辺の皆様との交流を促進する工夫など、効果的なPRとイメージアップの取り組みを、受注者と協力して実施しています。

〈実施例〉

①工事の内容や目的がわかるように工夫しています。

対岸や道路から見えるように大きな横断幕によるPR(隅田川)

|

|

|

マンガを用いた共通様式の広報板を使用し、最大級の地震への対応であることと工事内容がわかりやすく伝わるよう工夫(全河川) |

|

②都民の皆様とのコミュニケーションを強化するイメージアップに取り組んでいます。

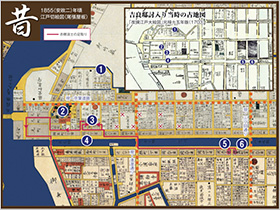

歴史ある地域(吉良邸など)の特徴を生かしたパンフレットを作成(竪川)

⇒地域の皆様の工事への関心の高まり

|

|

|

現場周辺を散歩する犬の写真を広報板に掲示(中川) |

季節に合わせたイルミネーションを実施(中川) |

|

⇒受注者と都民の皆様とのコミュニケーションが活性化 |

|

③パンフレットの配布や竪壁修景を実施し、コンクリートの劣化抑制や長寿命化にも貢献しています。

子供にもわかりやすいマンガつきパンフレットを作成し、工事現場周辺の地元住民や小学校へ配布

|

|

|

|

工事前 |

工事後 |

|

|

防潮堤下補強による耐震化の効果をわかりやすく伝えるため、竪壁を修景し、あわせてコンクリートの劣化抑制や長寿命化にも寄与(全河川) |

||